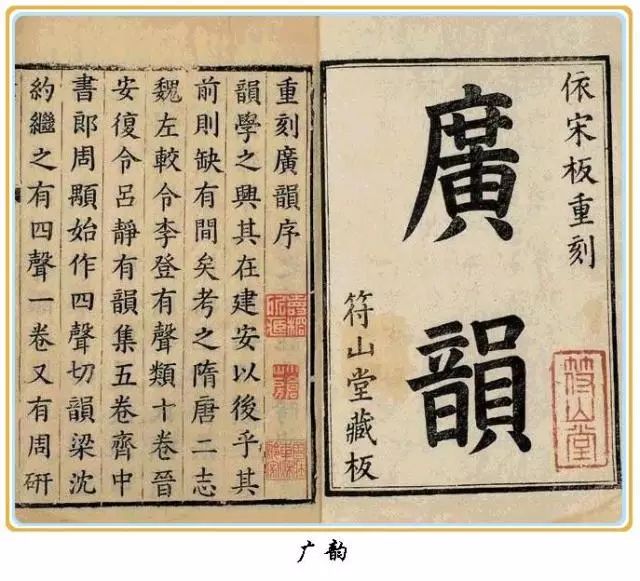

岑先生是广西合浦人,我每次到他家,他和师母多用广州话与我交流,无比亲切!他要求很严,围绕选题,给我列出了一大堆书目,其中就有:钱大昕的《十驾斋养新录》、《潜研堂文集》,符定一的《联绵字典》、陆志韦《古音说略》、王力的《汉语史稿》、罗常培的《唐五代西北方音》、高本汉的《中国音韵学研究》、刘半农(刘复)的《守温三十六字母排列法之研究》、赵荫棠的《等韵源流》、王力《玄应一切经音义反切考》、邵荣芬的《敦煌俗文学中的别字异文和唐五代西北方音》、北大中文系1956级编的《汉语发展史》(油印本),还有《切韵》残卷、《玉篇》残卷、《广雅》、《韵镜》、《汉语方音字汇》(油印本)等等。写毕业论文是大学最后一年,也是最宝贵、最难忘的一年。我除了上课就泡图书馆。中文系资料室找不到的书,我就到学校大图书馆去找,基本上都能找到。我一面读,一面做笔记。

▲ 图为北京大学战略研究所,选自网络

每次到岑先生家,都是先汇报读了哪些书,有哪些疑难问题等等。岑先生总是有问必答,耐心引导,并会列出更多的参考资料引导我去进一步钻研。

岑先生很随和,对一些问题的看法,从不强加于人,也从不轻易否定别人的意见,在指出别人的意见不对时,不是一概否定,而是说:“这样下结论,有困难。”在导师的影响下,我在论文中对别人的不同意见,也说:“这样下结论,有困难。”比如,关于汉语唇音演变的年代问题,北大中文系1956级编的《汉语发展史》,根据《切韵》、《玉篇》等残卷,认为到了汉魏六朝时,汉语的轻唇音与重唇音已经基本分化出来了,只有一部分保存着上古轻重唇的部分痕迹。

▲ 图为《广韵封面》,选自网络

我当时从多方面加以思考,也提出他们这样下结论“有困难”。理由是:1、这些毕竟是残卷,不能概括全貌;

2、就拿《切韵》的反切上字来说,它们基本上是分组的,一般是一、二、四等韵为一组,三等韵为一组,而重唇分化为轻唇,一般都是合口三等韵这一组,因而用现代汉语读起来,就是重唇切重唇,轻唇切轻唇;

3、用联系法仍可证明,现今读轻唇的一些字,在当时仍读重唇,如“房”字,今为轻唇,但在《切韵》残卷中,以“房”为反切上字的,就有“毗比批”等字,可见“房”字当时仍读重唇,又如“方”字的情况也是这样。现在看来,我当时下的结论基本是对的。

▲ 图为唐作藩先生著《汉语语音史教程》,北京大学出版社,2011年5月版),选自网络

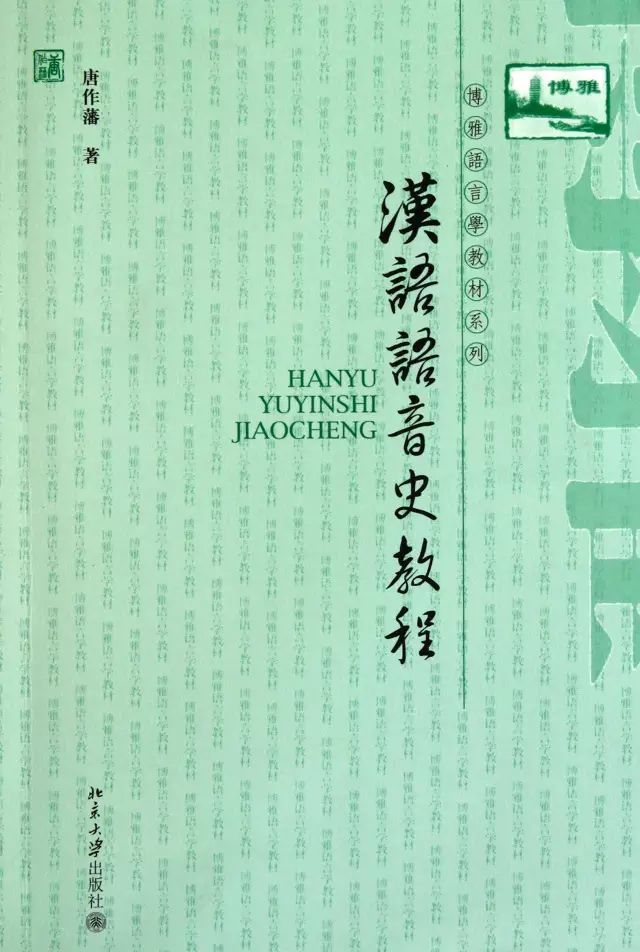

最近,我有机会拜读唐作藩先生亲自送给我的《汉语语音史教程》(以下简称《教程》,北京大学出版社2011年5月版),在83页,谈及“汉语唇音分化的时代”一段也指出:“《切韵》:‘卑,府移切’,‘鄙,方美切’;《广韵》承用此二切语,还有‘彼,甫委切’(《切韵》作‘补靡切’)、‘兵,甫明切’(《切韵》作‘补荣切’、‘並,府盈切’(《切韵》作‘补盈切’)等。”

唐先生在《教程》84页,还指出:“汉民族共同语中轻唇音的产生也不会晚于盛唐时期即公元8世纪左右。”可见,北大1956级所编《汉语发展史》所下的结论,确实“有困难”。我很感谢岑先生当年对我的耐心指导。师恩难忘,在北大纪念岑麒祥、袁家骅先生百年诞辰的时候,我也曾写过一篇短文纪念恩师。

▲ 王老师纪念岑麒祥先生的论文(上)

▲ 王老师纪念岑麒祥先生的论文(下)

(四)注意培养学生的社会责任感与事业心。北大是具有光荣革命传统的名校,每年“一二九”、“五四”纪念日都有教授或老干部讲授当年参加运动的情况,讲授“国家兴亡,匹夫有责”的道理,平时经常宣传英雄人物的事迹,请英雄模范作报告。

在我们那时心目中的英雄模范偶像很多,除了保尔·柯察金,还有刘胡兰、邱少云、黄继光、董存瑞以及劳动模范邢燕子、郝建秀等等。

当然,在学术上更有著作等身的教授们。在我们年轻人的心里都是热乎乎的,总觉得要在社会上作出一番事业来,应该有所作为。老师们在与学生的接触中也鼓励学生要做出成绩来,认为一事无成的人是很可悲的。

我们毕业的时候,正是国家经济困难时期,分配很不理想,高等学校和研究单位都不接受新人,不少同学去教中学或搞行政工作。我也接到回家乡工作的通知。

临行,我到指导老师岑先生府上告辞,岑先生语重心长地鼓励我:无论从事什么工作,都不要丢掉专业,要利用业余时间,继续钻研专业,他还举出事例,说某同学也是用非所学,但利用业余时间搞专业,做出了很好的成绩,丢掉了专业,你北大五年就白费了!这一番教诲让我一辈子牢记在心。

▲ 北大汉语言58级毕业纪念合影

北大五年,最让我伤心的是:我的父母都先后去世了!毕业回到家乡,人去屋空。物在人不在!叫天不应,叫地不灵!邻居们惋惜地说:“不知是女儿无福气,还是父母无福气呢?”我无言以对,泪水直往肚里流!几十年来,我很少在众人和儿女面前提起我的父母。每当提起他们,我总是止不住哗哗直流的泪水,每当提起他们,我的喉头总是哽咽着说不出话来!子女欲养,而父母不在,这是何等的哀伤!

注释

[1] 岭南大学前身为格致书院,创办于1888年,校址设在广州城内。1927年4月学校宣布停办。当时以钱树芬为首的一批爱国校友倡议接办学校,同年7月经广东政府批准,学校收归中国人自办,并正式改名私立岭南大学。1952年岭南大学在院系调整中与国立中山大学及其他院校的相关专业合并,组成现在的中山大学、华南理工大学等。

[2] 1959年,11月初的《新建设》全文刊登了马寅初的新人口论文章,12月初就组织大批判。在康生的直接指挥下,北京大学掀起了围剿马寅初的高潮。铺天盖地的大字报布满了北大校园,连马寅初的住宅燕南园36号也贴满了大字报。全校的批判会连续不断,语言越来越粗暴,帽子越扣越大。

[3] 50年代后期与60年代初期,毛泽东把教育方针明确规定为:“使受教育者德育、智育、体育几方面得到发展”,“教育为无产阶级政治服务”,“教育与生产劳动相结合”。这里的劳动跟当时的教育方针有关。

[4] 1958年8月17日,中共中央在北戴河召开政治局扩大会议,通过《全党全民为生产1070万吨钢而奋斗》的决议,从此掀起轰轰烈烈的全民大炼钢铁运动。

1957年11月,毛泽东曾提出要在15年左右时间在钢铁等主要工业品的产量方面赶上和超过英国的口号。在“以钢为纲,全面跃进”的口号下,钢铁生产指标越提越高。

北戴河会议正式决定并公开宣布1958年钢产量为1070万吨 ,比1957年翻一番,号召全党全民为此奋斗,开展空前规模的大炼钢铁运动。

[5] 当时,北大的学制定为五年,一般大学是四年。

[6] 岑麟祥(1903-1989年),字时甫,北海合浦人。我国著名理论语言学家、教育家。中山大学毕业后赴法国留学,1933年获法国政府授予的国家硕士学位和语言学高等研究文凭后回国。

曾任中山大学文学院副教授、教授,中山大学语言学系主任,文学院代理院长、院长等职。1954年调任北京大学语言学教授。主要著作有《语言学概论》、《语言学史概要》、《历史比较语言学讲话》、《语言学学习和研究》等,重要著译有梅耶的《历史语言学中的比较方法》、房德里耶斯的《语言论》,参加修订《新华字典》、《汉语成语小词典》和编撰《古汉语字典》,晚年编撰《汉语外来语词典》,著有《语言学家评传》等。