1978年恢复高考以后,我就有一种争取到高校工作的愿望,希望能捡回我的专业。我曾写信给省机关人事部门,人家当然不会理会。

后又与华南师范学院(当今的华师大)中文系联系,当时,党总支书记朱悦雄同志与古汉语教研室主任周日健教授曾亲自到增城,找我谈话,查阅我的档案,认为很需要我这样的专业教师,我也写报告给县委组织部要求调动工作。

但当时是县委书记吴栖林说了算,他认为我的丈夫是搞水利工作的,对增城的河堤、水库都很熟悉,有利于抓每年的防洪抢险,不能调走。于是,调动问题也就搁置起来了。

1979年,广州市增城电大工作站成立,1980年后,我被聘为中文辅导教师,从那时起到1884年上半年,先后辅导过《写作》和《古代汉语》等课程,逐渐为自己“转行”作准备。

1984年,县委书记吴栖林被调走了,我觉得是一个好机会,恰好华师招收古汉语与现代汉语教学与研究人员,但是要考试。

▲ 图片来自网络

这时,我已经年近五十,在高校,职称待遇都要经过严格的评选,我在这时候进去,到五十五岁退休只有六、七年的时光,充其量只能评个讲师,要评高级职称是绝对不可能的了。但我认为能有高校接收,也就很幸运了,否则,我将一辈子后悔。

因此,我义无反顾地到华师参加了“考试”。由于荒疏多年,不少知识都忘掉了,但是有一道古文标点,据说我是全对的,监考和负责录取的教授让我过了关,录取我为“古汉语教研室”教员。当时所用的教材正是我所学过的由王力先生主编的《古代汉语》(四册)。对这份工作,我很有信心。

我在家乡的行政级别是科局级,从世俗的眼光看来,算是个“小官”了,而调到华师做普通教员,有人戏称我是“弃官从教”。

当时,不少人看不起教师这个职业,教师队伍中,不少人“跳槽”搞行政工作,说是“死里逃生”,因而,又有人戏称我是“出生入死”。

不管怎样,当我踏进华师校门,特别是当我走进华师图书馆以及中文系资料室的时候,看见那满屋的藏书,我总觉得自己找到了归宿。

从1985年上学期开始至1992年2月满五十五周岁退休,我总共讲授《古汉语》课程6学年,1988年评上讲师,1990年与1991年加开《修辞知识讲座》(选修课),教学任务顺利完成。让我感到欣慰的是,修辞讲座每年有120多名学生选修,得到学生的认可。

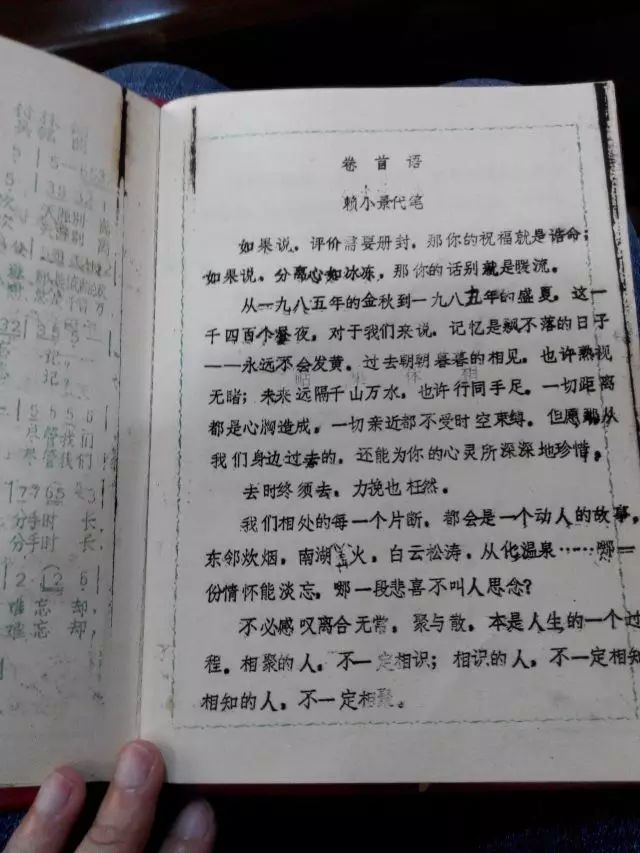

▲ 华南师大中文系85级6班毕业纪念册卷首语

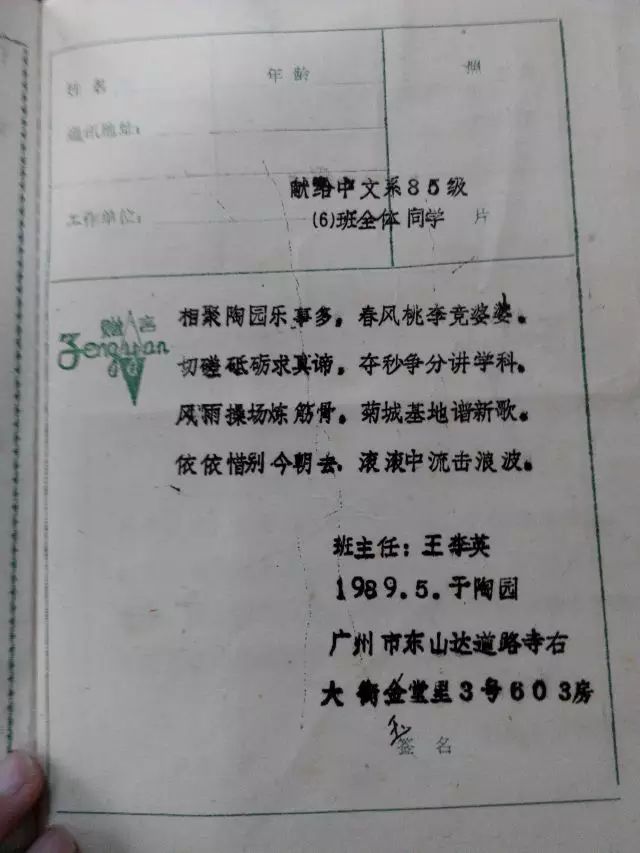

更让我感到幸运的是,从85年秋季开始担任中文系85级的班主任,至89年他们毕业,与学生建立了较好的联系。

其中,有一段小插曲,我刚担任班主任不久,就听到一件事情,一位学生到北京路新华书店看书,偷了一本书,被抓住了,告到学校,年级主任写了报告,准备上报,请求通报全校。

我想:这些学生将来都是要当教师的,被通报后,他们在社会上怎么立足呢?于是立即找到年级主任那里,级主任说:“确实有这么回事,而且报告已经写好,准备上报系领导,再上报学校。”

我说:“这位学生刚进学校不久,是第一次犯错误,先不要处分,等我来教育他吧!再犯时处分还不晚。”级主任同意了,当即把报告撕掉。事后,我找那位学生谈话,说明情况,要他彻底反省改正,他感激不尽。

在校几年,基本还是一位好学生。到毕业的时候,他在宿舍里是最先离校的,有人又说丢了一本字典,怀疑是这位学生拿走的。我没有理会。多年后,我打听到这位学生的下落,说是在当地司法部门工作,干得还不错。我完全放心了。

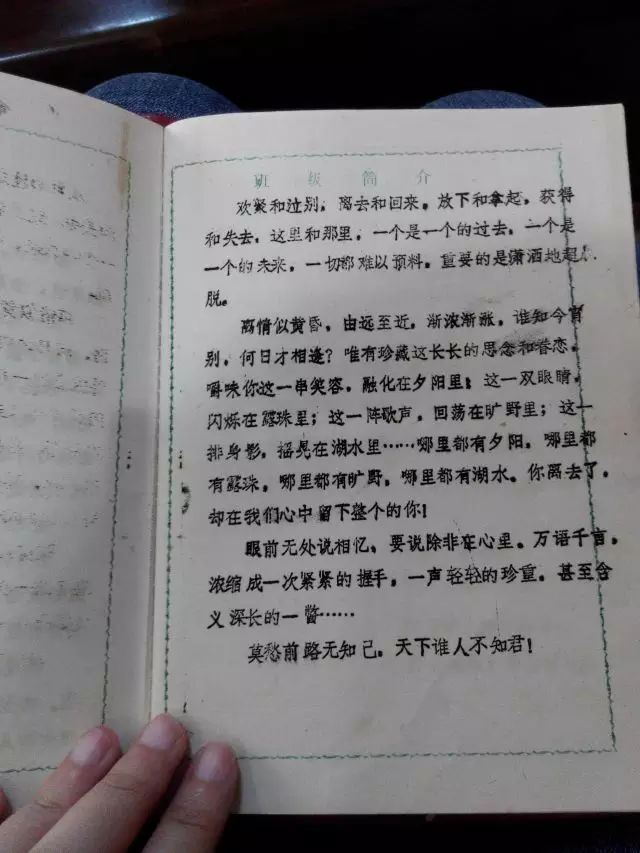

▲ 华南师大中文系85级6班毕业纪念册卷赠语

还有另一位同学,因缺课30多次,被开除学籍,直到宣布开除的时候我才知道,没法“保”他,或许是年级主任担心我又“求情”,故意向我保密。

我知道这次是无能为力的了,想到这位同学被开除后,也许一辈子没法再上大学了,又想到他的家长将多么难过,一阵心酸,掉下了眼泪。

毕业十多年后,我听学生说起这位同学,说他在农村,生活还不错,建起了新房子。我心里总算放下了一块石头。

这个班的同学很团结、好学上进,毕业后在各地教书或当干部,表现都不错,早些年还不定期聚会并且邀请老师参加,有时会打电话来问候或邀请小聚。

不出自己所料,我一辈子被定格为“讲师”。在世俗眼光下,我常常会有尴尬的境遇。有人说:“一位北大毕业出来的人,捞个讲师还心安理得!”有人说:“人家做官做得威威风风,你当个讲师那么衰颓!”但我总觉得自己的道路走对了!无怨无悔!

▲ 华南师大中文系85级6班毕业纪念册卷赠语

回顾起来,在增城二十多年,我似乎是一无所获、虚度年华。但是,我总算在社会大学里“苦读”了一段时光,积累了一些实际经验。

我对党在不同时期的路线方针政策,有了较多的了解,而且建立了一定的人脉关系,这为我退休后在家乡参加编修《县志》与《市志》以及开展研究工作打下了很好的基础。

而我在华师教学六学年,教学相长,捡回了专业,温故而知新,等于是继续上了几年大学,增长了知识,扩宽了视野。因此,我的时间并没有完全白费。

注释:

[1] 农业学大寨是中国在20世纪60年代开展的一场运动,依据的是毛泽东于1963年发布的一项指示“工业学大庆,农业学大寨,全国学人民解放军”。

大寨是山西省昔阳县大寨公社的一个大队(相当于现在大寨镇下属的大寨村),全村位于山西东部太行山区环境气候恶劣的区域,包括“七沟八梁一面坡”的石山。

在50、60年代,在当时中国共产党大寨支部书记陈永贵的领导下,当地农民从山下担土到石山上造田,在山顶上开辟蓄水池,所谓“万里千担一亩田”,改造了本村的生活状态,受到政府的重视。

毛泽东认为符合“艰苦奋斗,自力更生”的原则,因此号召全国农民向大寨学习,并在毛泽东的提名下,任命陈永贵为国务院副总理。

[2] 在20世纪50年代后期,发生了一个当代中国史上的重大事件:国家将上百万干部下放农村、工厂,参加体力劳动。

干部下放劳动从1957年开始执行,到1960年执行了3年。尔后,干部大批下放农村劳动暂时终止,代之以支援农业等名义到农村短期劳动。

在大规模的城市人口精简过程中,有一部分干部特别是一些被打成右派的干部被当作剩余人口遣返或下放农村,这些人的身份也随之从干部变为农民。

留在城市的干部则以机关劳动为主,许多人在从事种菜、种粮、养鸡养猪等生产自救性的劳动。下放干部到农村基层后,按照中央“三同”的要求,必须和农民“同吃、同住、同劳动”。

[3] 三同户指与干部和知识分子同吃、同住、同劳动的工人或农民。

[4] 红卫兵,是中国文化大革命时期的特殊产物,开始由年轻的学生组成,后来发展到所有的自认为是革命派、造反派的人或组织都称作红卫兵。许多红卫兵组织因观点一致而联合,又称兵团。

红卫兵并不是真正的国家军队,而是一种特殊的群团组织,是文化大革命中冲击原政权架构的重要力量,对文化大革命在全国范围内的发展起到了推波助澜的作用,是造成这一时期全国动荡及悲剧的重要因素。1978年8月19日,红卫兵组织在历史舞台消失。

[5] 五七干校是中华人民共和国“文化大革命”时期根据毛泽东《五七指示》精神兴办的农场,是集中容纳中国党政机关干部、科研文教部门的知识分子,对他们进行劳动改造、思想教育的地方。

[6] 九一三事件亦称林彪事件,是自中共九届二中全会引发毛泽东和林彪关系恶化后,1971年9月13日前后发生的事件。

据中共官方称,林彪、叶群、林立果、刘沛丰、林彪的司机杨枕纲,及机组人员潘景寅等共九人所乘飞机坠毁于蒙古人民共和国蒙古东部小型城市温都尔汗(位于蒙古国首都乌兰巴托以西291.3公里)附近的贝尔赫矿区南10公里(苏布拉嘎盆地),机上人员全部死亡。这一事件的发生,标志着林彪反革命集团的覆灭,客观上宣告了“文化大革命”理论和实践的破产。

[7] “三自一包”:自负盈亏、自由市场、自留地和包产到户。“三自”即指“自留地、自由市场、自负盈亏”,“三自”是刘少奇在大跃进失败后,主持经济调整工作,恢复了大跃进前的农村经济政策。

“一包”即“包产到户”,但不是调整工作的经济政策,是各地部分农村的自发行为,在1962年7月毛泽东明确反对”包产到户“前,各级党委没有多加干预。

[8] 索振羽,语言学教授。1958年9月至1963年7月,在北京大学中文系汉语专业读书。1963年暑期毕业留校,在中文系汉语专业长期从事语言学教学与研究工作。